|

|

お買上感謝・在庫なし・再入荷なし

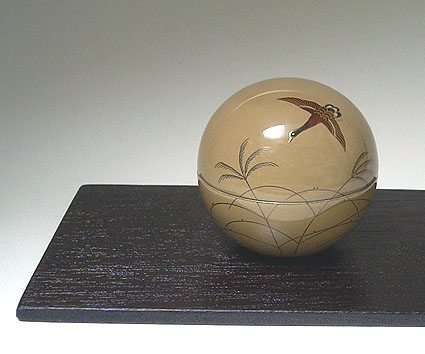

らくがんまきえまるなつめ

落雁蒔絵丸棗

25,200円(税込)

申込番号 1252 - 1416

・大多尾重光作・木箱入

・径6.6×高さ6.3cm

※桜材、白漆を使用。

←敷板は撮影小道具

秋の田の 穂田を雁(かり)がね 暗けくに

夜のほどろにも 鳴き渡るかも

聖武天皇 万葉集 巻8-1539

*

夜明け前に飛びゆく雁の鳴き声が

しみじみと・・。

内部は黒。材の木目がやや透ける塗りとなっており、侘びた雰囲気を出しています。

・

ご注文・お問い合せメールはここをクリック