|

|

|

|||||

|

|

| ・ | ||

| |

||

|

|

|

| |

||

|

|

|

| |

||

|

|

|

| ご注文頁へはここをクリック | ||

| 商品一覧に戻る | ||

| トップページに戻る | ||

| ↓コラム | ||

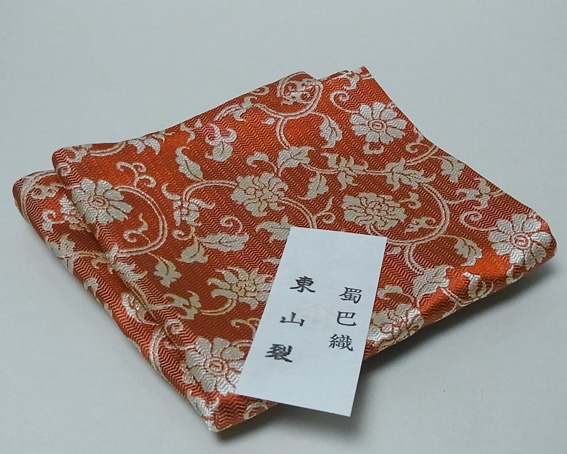

| 二種の東山裂 | ||

|

||

Copyright(C) Fukusa-Kobo All Rights Reserved.

*

無断転載、複製はご遠慮ください。