|

|

|

|||||

2つ折り・別角度はこちらをクリック 写真1

写真2 |

| ・ | ||

| |

||

|

お買上感謝・在庫なし |

|

|

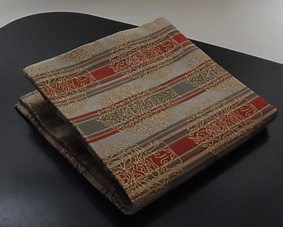

←別角度の四つ折り 見る向きによっては 文様が落ち着き 間道の色合いのほうが しっかり見えてきます。 |

|

|

←牛に乗った不動明王 不動明王の 背の火焔は 世の中の、 あるいは心の中の悪を 焼き滅ぼすもの。 |

|

| |

||

|

←裂 |

|

| ↓コラム | ||

|

||

■歴史の中の不動明王 |

||

| ※精巧な染織りは、撮影のほかご覧になる環境、パソコンにより多少変化して見えます。 それが醍醐味でもございますのでお楽しみいただければと存じます。 (変化の雰囲気が伝わりますよう、向きなどを変えて撮影しています。) |

||

Copyright(C) Fukusa-Kobo All Rights Reserved.

*

無断転載、複製はご遠慮ください。